পাহাড়ে ‘বৈসাবি’ উৎসব

- আপডেট সময় মঙ্গলবার, ১৫ এপ্রিল, ২০২৫

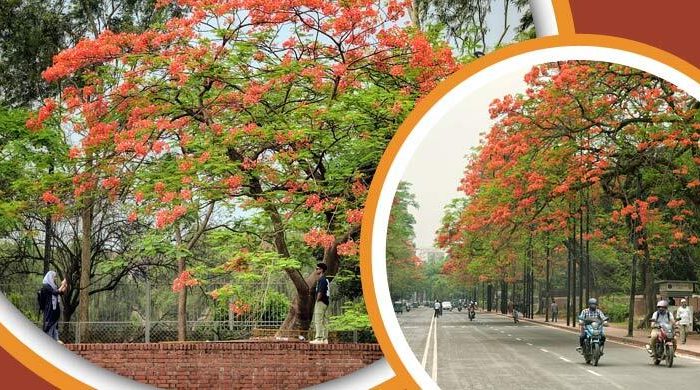

ক্ষণে ক্ষণে ডেকে চলছে বিজু পেক্কো (বিজু পাখি)। বন-পাহাড়ে ফুটেছে বিজু ফুল। পাখির কলতান আর রঙিন ফুলের সৌরভ—এতেই উৎসবের আনন্দধ্বনি ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়ে পাহাড়ে। এই জনপদে এখন চলছে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর বর্ষবরণ উদ্যাপন। ধর্মীয় রীতি ও প্রথা পালনের পাশাপাশি আনন্দ-উদ্যাপনেও আয়োজনের কোনো কমতি নেই। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর এই উৎসব এখন ‘বৈসাবি’ নামে পরিচিতি পেয়েছে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের ‘বৈসাবি’ হয়েছে আগের চেয়ে আরও বর্ণিল ও বর্ণাঢ্য। উৎসবে যুক্ত হয়েছে নানা আয়োজন। সময়ের পাটাতনে দাঁড়িয়ে তাই প্রশ্ন জাগে, তাহলে ৩৫ থেকে ৪০ বছর আগে কেমন ছিল ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর বর্ষবরণ ও বিদায় উদ্যাপন? তখন কীভাবে উদ্যাপন করা হতো মারমাদের সাংগ্রাইং, ম্রোদের সাংক্রান, ত্রিপুরাদের বৈসু, চাকমাদের বিজুসহ অন্য জাতিগোষ্ঠীগুলোর এই উৎসব। তখনকার বর্ষবরণের আয়োজন জানার আগ্রহ ও কৌতূহল রয়েছে অনেকের। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কী কী পরিবর্তন এসেছে? আগের সে স্বতঃস্ফূর্ততা আছে, নাকি অনুষ্ঠাননির্ভর হয়েছে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর এই উৎসব? এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হলো ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর বর্ষবরণ ও বিদায় আয়োজনের বিবর্তন।

রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি—দেশের এই তিন পার্বত্য জেলায় বসবাস ১১টি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর। তাদের মধ্যে আটটি জাতিগোষ্ঠীর প্রধান সামাজিক-সাংস্কৃতিক উৎসব হচ্ছে ‘বৈসাবি’। মূলত ত্রিপুরাদের বৈসু, মারমাদের সাংগ্রাইয়ের সঙ্গে প্রায় মিল থাকা ম্রোদের চাংক্রান, খেয়াংদের সাংলান, খুমিদের চাংক্রাই ও চাকদের সাংগ্রাই এবং চাকমাদের বিজু ও তঞ্চঙ্গ্যাদের বিষু উৎসবের আদ্যক্ষর থেকে ‘বৈসাবি’ নামের শব্দটি নেওয়া হয়। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বম, পাংখোয়া ও লুসাইরা খ্রিষ্টীয় নববর্ষ উদ্যাপন করেন।

আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে উৎসব অর্থে বৈসাবি শব্দটি ধীরে ধীরে পরিচিতি লাভ করেছে। এর আগে বিজু, বিষু, বৈসু, সাংগ্রাইং, সাংক্রানসহ আরও বিভিন্ন নামে উৎসব হয়েছে। উৎসবটি সবার অভিন্ন, শুধু নাম ভিন্ন। তবে বেশ কিছু বছর ধরে পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ে বৈসাবি শব্দটি নিয়ে বিতর্ক চলছে। অনেকের মতে, বৈসাবি নামে পাহাড়ে কোনো উৎসব নেই। অন্যরা বলছেন, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রয়োজনেই বৈসাবি শব্দটি এসেছে।

বৈসাবি নাম আসার সঙ্গে লোকজ উৎসবটির দৃশ্যমান নাগরিক ছোঁয়াও এসেছে। তখন থেকে শোভাযাত্রা, ফুল ভাসানো, মৈত্রী পানিবর্ষণ, ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়াসহ নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হচ্ছে। অবশ্য বান্দরবানে ১৯৭০–এর দশকের মাঝামাঝিতে পাশের দেশ মিয়ানমারের অনুকরণে মৈত্রী পানিবর্ষণ শুরু হয়েছিল। অভিন্ন নাম বৈসাবি করার আগে উৎসবের কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছিল না।

খাগড়াছড়ির সংস্কৃতিকর্মী ধীমান খীসা জানান, বৈসাবি নাম হওয়ার পরেই পাহাড়ের সাংগ্রাইং, বিজু, বৈসু, সাংক্রানসহ বিভিন্ন নামের উৎসবগুলোর সেকাল ও একালের বিভাজনরেখা দৃশ্যমান হয়েছে। সব নামের উৎসব বৈসাবি নামে একসঙ্গে উদ্যাপনে সাংস্কৃতিক সংহতি গড়ে উঠেছে। এর আগে সবাই যে যার মতো করে ঘরে ঘরে লোকজ ধারায় উৎসব পালন করতেন। সেকালে উৎসবে ছিল স্বতঃস্ফূর্ততা, আর বর্তমানে সময়ে তা হয়েছে অনুষ্ঠাননির্ভর।

সেকালের চাকমা বিজু উৎসব সম্পর্কে ধীমান খীসা ছাড়া আরও অনেকের সঙ্গে কথা হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, সেকালের বিজু উদ্যাপনে পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ ছিল বেশি। ঘরে ঘরে ছিল স্বতঃস্ফূর্ত আয়োজন। ফুল বিজুতে এখনকার মতো ফুল ভাসানো নয়, নদী বা জলধারার তীরে ফুল দিয়ে, মোমবাতি জ্বালিয়ে গঙিমায়ের (গঙ্গা দেবী) পূজা হতো। এ ক্ষেত্রে তাঁদের বিশ্বাস, পানি পবিত্র আর পানির দেবী গঙিমা। তাই বিদায়ী বছরের সব কালিমার জন্য মার্জনা চেয়ে নতুন বছরের রোগব্যাধি থেকে মুক্ত রাখার মঙ্গল কামনা করা হয় গঙিমাপূজায়। বিজু ফুল ও অন্যান্য ফুল-পত্রে ঘর সাজানো, ঘরের সব কাপড়চোপড় পরিচ্ছন্ন করা—এসব মূলত হৃদয়-মনের প্রফুল্লের জন্য।

মূল বিজুর দিনের শুরুতে ভোরে গৃহস্থের মোরগ-মুরগি ও গরু-ছাগল ছেড়ে দেওয়া হতো। ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে পাড়ার প্রতিটি বাড়ির উঠানে ধান–চাল ছিটিয়ে দিত মোরগ-মুরগির জন্য। সব পশুপাখির জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়।

ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষের বিশ্বাস, মূল বিজু মানুষ ও পশুপাখি—সবারই উৎসব। পয়লা বৈশাখ নববর্ষের দিনকে গজ্জ্যাপজ্জ্যা বলা হয়। এদিনে ভালো খাবারের আয়োজন, নতুন পোশাক পরা, ভালো কাজ করা হয়। বছরের প্রথম দিনে ভালো কিছু করলে সারা বছরের জন্য ভালো করার সূচনা বলে তাঁদের বিশ্বাস। এ জন্য প্রথম দিনে তরুণ-তরুণীরা পানির কলসি নিয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে প্রবীণ ব্যক্তিদের গোসল করিয়ে থাকেন। প্রবীণদের প্রণাম করে আশীর্বাদ নেন।

ত্রিপুরাদের বৈসু অনেকটা চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের বিজু বা বিষু উৎসবের মতো। প্রথম দিন হারিবৈসুতে ফুল সংগ্রহ করে ঘর সাজানো হয় এবং নদী ও মন্দিরে নিবেদন করা হয়। এ ছাড়া থাকে ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা, গরাইয়া নৃত্য পরিবেশন, বয়স্কদের স্নান করানো প্রভৃতি। কিন্তু প্রাচীন মূল্যবোধের সেই রীতি-প্রথা আনুষ্ঠানিকতাসর্বস্ব হয়ে গেছে। বান্দরবানের ত্রিপুরারা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করায় জেলায় বৈসু উৎসব হয় না বললেই চলে।

মারমা, ম্রো, খুমি, খেয়াং ও চাক—পাঁচটি জাতিগোষ্ঠীর উৎসবের নাম প্রায় কাছাকাছি উচ্চারণে সাংগ্রাইং বলা হয়। উৎসবের রীতি–প্রথাও প্রায় একই। তবে আগের চেয়ে এখনকার আয়োজন অনেকটাই আনুষ্ঠানিকতানির্ভর বলে আক্ষেপ করলেন বান্দরবানের প্রবীণ ব্যক্তিত্ব ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান থোয়াইং চ প্রু মাস্টার। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, মৈত্রী পানিবর্ষণ উৎসব, যেটাকে আবার পানিখেলা বলা হয়, সেটা আগে ছিল না। তখন তরুণ-তরুণীরা পরস্পরের সম্মতিতে একে অপরকে পানি ছিটিয়ে দিতেন। সাংগ্রাইং অ্যাখ্যেয়া বা মূল সাংগ্রাইংয়ের দিনে বৌদ্ধবিহারে যাওয়া অষ্টশীলধারী বয়স্কদের গোসল করাতেন তরুণ-তরুণীরা। বয়স্করা অনেকে তরুণ-তরুণীদের আশীর্বাদস্বরূপ টাকা দিতেন, ওই টাকায় পিঠা তৈরি করা হতো। সাংগ্রাইংয়ে বুদ্ধমূর্তি স্নান, নদীপূজা ও বৃক্ষপূজা এখনো হয়ে থাকে। প্রকৃতির সঙ্গে মেলবন্ধন করে নতুন বছরের সুখ সমৃদ্ধি কামনায় এই পূজা করা হয়।

সাংগ্রাইং উৎসবের ও পাইনসোয়ে বা ফুল সাংগ্রাইং দিনে ফুল-পাতা দিয়ে ঘর সাজানো হতো। কিন্তু এখন আর সাজানো হয় না। পশুপাখিকে খাওয়ার ব্যবস্থা করাসহ অন্যান্য রীতি–প্রথাগুলো প্রায় চাকমাদের মতো। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক মং নু চিং মারমার মতে, ১৯৭৩-৭৪ সালে কিছু যুবক মিয়ানমারে মৈত্রী পানিবর্ষণ উৎসব দেখে দেশে ফিরেছিলেন। তাঁরাই ১৯৭৪ সালে প্রথম বান্দরবান জেলা শহরে আনুষ্ঠানিকভাবে পানিবর্ষণ উৎসবটি প্রচলন করেন। সেখান থেকে ধীরে ধীরে তিন পার্বত্য জেলার মারমা সমাজে এটি প্রসার হয়েছে। তারপর ১৯৮০–র দশকের মাঝামাঝিতে বৈসাবি উৎসব নগর সংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠেছে।